La formation de menuisier-ébéniste a été ouverte dès le semestre d’été 1896. Ici l’atelier autour de 1903.

© BCU Fribourg, Fonds Prosper Paul Macherel.

Le 14 janvier 1896 à 15 heures, l’École de Métiers de Fribourg est officiellement inaugurée dans la Grande salle de l’École des filles. Elle est dirigée par Léon Genoud et rattachée au Musée industriel, qu’il a fondé en 1888. Le lendemain, les cours commencent à 7 heures. «On travaillait dur à l’époque», commente Michel Millasson[1].

La première volée du semestre d’hiver 1895-1896 – qui commence exceptionnellement en janvier 1896, pour raison de fondation – comprend 12 apprentis tailleurs de pierre et 2 mécaniciens.

Durant la décennie précédant la fondation, on a beaucoup réfléchi au profil de l’école. En 1893, on envisageait d’y former «des constructeurs du bâtiment, soit des entrepreneurs, des conducteurs de travaux, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des serruriers, des menuisiers […] des mécaniciens, des électrotechniciens, des chimistes pour l’industrie, des peintres-décorateurs, des employés pour les chemins de fer, les télégraphes et les téléphones, et enfin des commerçants.»[2]

En 1896, on se montre très pragmatique et on construit sur ce qui existe, c’est-à-dire l’École de vannerie, fondée en 1888, et l’École de tailleurs de pierre, fondée en 1889. On prévoit aussi de collaborer avec deux institutions naissantes. «La Société des Eaux et Forêts, que l’État avait rachetée en 1889 […] était disposée à ouvrir un atelier de mécanique. Les installations de l’Université fourniraient assez de travail pour permettre l’établissement d’un atelier de menuiserie…»[3].

Au début du deuxième semestre, le 20 avril 1896, ce programme est complètement réalisé avec le lancement, après la taille de pierre et la mécanique, de la vannerie – qui sera abandonnée en 1900 – et de la menuiserie, portant l’effectif à 19 élèves. Les menuisiers construiront effectivement «tables, armoires, pupitres, etc.»[4] pour l’Université. Nous reviendrons plus précisément sur les collaborations avec les Eaux et forêts dans un prochain chapitre.

BCU Fribourg, collection des cartes postales.

Une école qui se construit pierre après pierre

Les débuts ont été soigneusement documentés par Léon Genoud, dès 1902, à l’occasion de l’inauguration des locaux de la Station laitière. Durant ces premières années, tout évolue vite pour atteindre les buts fixés en saisissant les opportunités.

À l’ouverture des portes, les élèves se forment dans les endroits suivants[5]:

- Cours théoriques: École des filles, au Bourg, et École secondaire des jeunes filles de Jolimont, Auberge des Maçons et Hôtel des Chasseurs, à la rue de Lausanne;

- Atelier des tailleurs de pierre: bâtiment Strambino, à la rue de l’Hôpital;

- Atelier de mécanique: maison Guidi, à la rue de Morat;

- Atelier de vannerie: ancienne caserne, puis, dès le 5 mai 1896, dans une salle de la scierie de Pérolles.

En janvier 1897, l’École loue une chambre pour les cours de mathématiques et de mécanique à l’Hôtel des Bains. En mars, l’État cède le petit arsenal pour l’école de sculpture.

En 1897, l’école s’installe à la Station laitière, d’abord au rez-de-chaussée, puis, en septembre, dans six salles au premier et second étages. Elle y reste jusqu’à l’automne 1901, avant de déménager au N° 16 et 18 de Pérolles, pendant les travaux de transformation de la Station laitière.

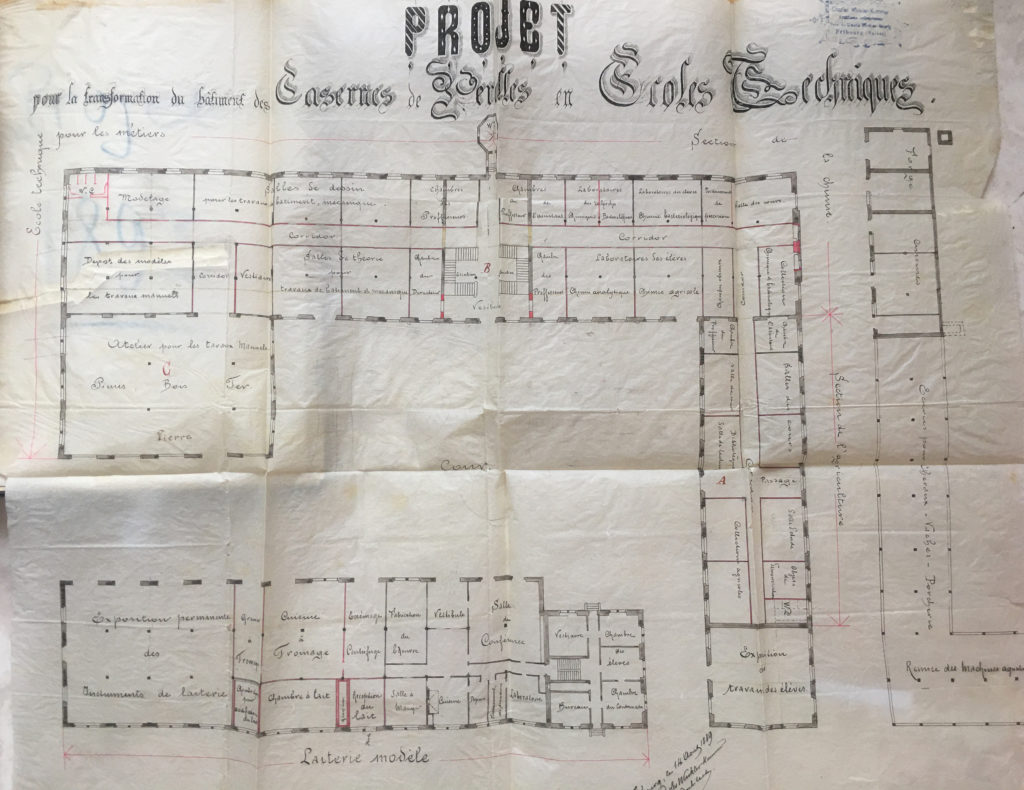

Pour mieux voir le plan vous pouvez télécharger le document en cliquant sur le lien ci-dessous:

L’installation à la Station laitière inaugure une longue histoire qui continue à s’écrire aujourd’hui: la formation fribourgeoise dans les domaines technologiques et scientifiques se donne au fond de Pérolles.

La Station laitière avait été inaugurée en 1888 sur le site de la fabrique de wagons[6], afin de favoriser la formation agricole et de servir de lieu de démonstration. Les locaux de la fabrique s’étendaient sur 6000 m2, précisait Léon Genoud[7] et, après avoir été utilisés par l’armée, comme dépôt d’armement et d’équipement, ils suscitèrent l’intérêt de ceux qui voulaient créer une école de métiers, comme en attestent les plans conservés par Léon Genoud[8]. Finalement, ces locaux furent dévolus à la Faculté des sciences de l’Université, qui s’y installa en 1896.

Une école scindée en deux

© BCU Fribourg, Fonds Louis Sottaz

Au gré des engagements, les professeurs arrivent les uns après les autres entre 1896 et 1897 d’un peu partout en Europe[9]. L’atelier de mécanique est dirigé par Oswald Uecke, de Berlin; le maître de vannerie, Frantz Stefaneck arrive de Galicie; le Dr Enrico Barone (souvent avec le prénom Henri, dans les listes de maîtres) a été formé en Sicile avant d’enseigner au Collège international de Lausanne; César Berra, de Lugano, sera chargé de la sculpture et remplacé quelques mois plus tard – il décède subitement – par Ampellio Regazzoni, de Chiasso; Carl Winkler arrive de Karlsruhe pour se charger de l’atelier de menuiserie. L’atelier de tailleur de pierre est dirigé par Joseph Brugger, celui de mécanique et d’électrotechnique par Jules Clément. Guillaume Sartori arrive de Tarente (IT) en 1900 pour l’enseignement de la physique et de l’électrotechnique. Certains d’entre eux resteront de longues années à l’école, d’autres feront des passages éclair.

Ils participent tous activement aux réflexions sur l’évolution de l’institution. On lance, dès le semestre d’été 1897, la formation en électromécanique pour «des monteurs et des électriciens capables»[10]. Mais, surtout, on prépare la séparation entre les sections technique et apprentissage.

«Les conditions de préparation des élèves, le but qu’ils se proposaient, amenèrent le Collège des maîtres à étudier une transformation de l’École de métiers. Déjà au commencement de 1898, on décida d’appeler notre École: École d’Arts et Métiers; le 9 juillet, la Commission de surveillance décidait, à la suite de plusieurs séances avec le Collège des maîtres, de diviser l’École en deux sections – une section supérieure technique, une section inférieure – l’École d’apprentissage qui conserva le nom d’École de métiers. On étudia la création d’une École de géomètres[11], celle d’une École d’arts graphiques.»[12]

Dès octobre 1899, le changement est effectif. L’École technique comprend une école de mécanique, une école d’électrotechnique, une école de construction de bâtiment, une école d’arts industriels. L’école d’apprentissage se compose d’ateliers-écoles de mécanique, de taille de pierre et maçonnerie et de menuiserie-ébénisterie, ainsi que d’une école de digueurs et draineurs – qui sera rapidement abandonnée.

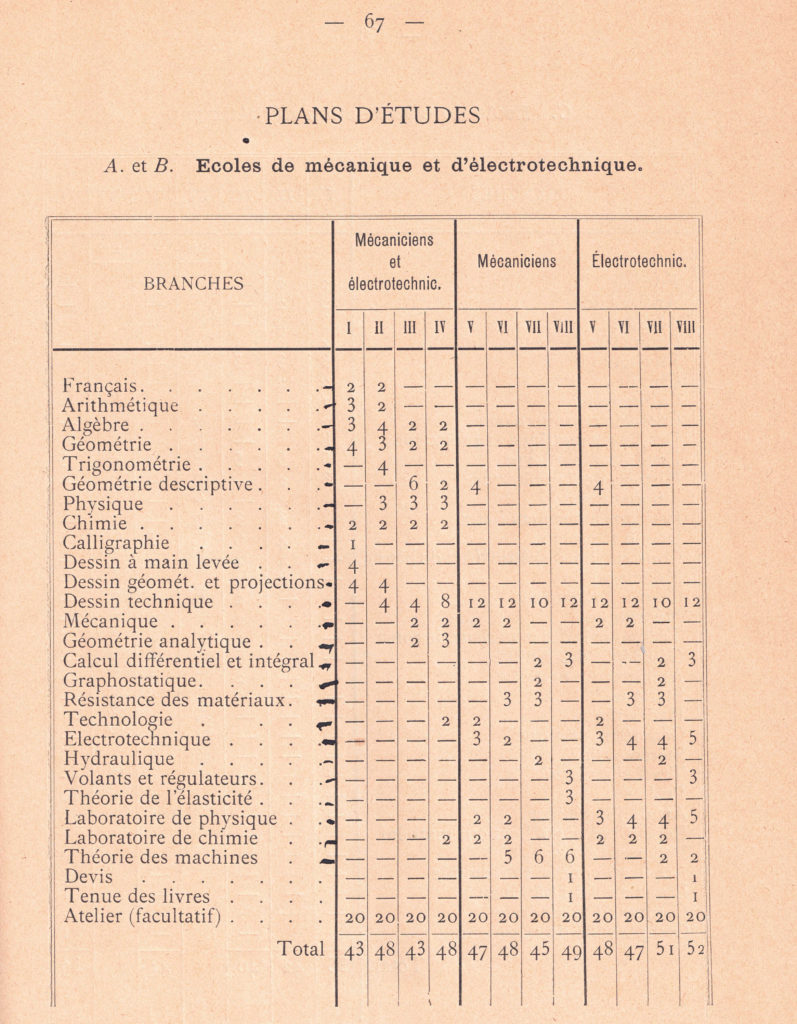

Le rapport annuel de 1899-1900 permet de bien saisir les besoins du tissu économique auxquels veut répondre l’École technique.

- «Les Écoles de mécanique et d’électrotechnique forment […] des chefs monteurs, des chefs d’usine, des chefs d’exploitation d’installations électriques et hydrauliques, des chefs d’ateliers, des entrepreneurs de travaux mécaniques, des dessinateurs…»[13] Durée des études: 8 semestres, avec deux jours d’atelier par semaine pendant toutes les études.

- «L’École de construction du bâtiment […] forme des entrepreneurs de travaux de bâtiments, des conducteurs de travaux, des appareilleurs, des dessinateurs architectes, etc.»[14] Durée: 7 semestres, dont deux sur des chantiers, où les étudiants peuvent gagner leur vie. C’est l’école qui se charge de leur trouver une place.

- «L’École d’arts industriels forme des sculpteurs sur pierre, des graveurs lithographes, des graveurs sur bois, des dessinateurs industriels, peintres sur verre, peintres décorateurs, des maîtres de dessin.» Durée: 6 semestres.

Vous pouvez découvrir le plan d’études de toutes les sections en cliquant sur le lien ci-dessous.

Du côté de la section apprentissage, les mécaniciens travaillent 4 jours par semaine et reçoivent 2 jours d’enseignement théorique. La formation dure 4 ans. Les tailleurs de pierre et maçons sont formés en deux ans, avec deux jours de cours théoriques par semaine, en hiver seulement. Le reste du temps, ils travaillent sur le chantier de l’école, fournissant les entrepreneurs du bâtiment. Lorsque l’école de tailleurs de pierre – fondée rappelons-le avant d’intégrer l’École de métiers – fête ses dix ans, La Liberté rapporte que «les travaux exécutés pendant ces dix ans ont produit une somme de 107,452 fr. 21.»[15] Par comparaison, le budget de l’école pour l’année 1899 s’élève à un peu plus de 53’000 francs. Les tailleurs de pierre ont travaillé pour l’Université, pour l’Abbaye d’Hauterive, pour la restauration de la Collégiale de Saint-Nicolas et pour la construction de nombreuses maisons à Fribourg…[16] Les menuisiers et ébénistes travaillent à l’atelier pendant 4 jours, ont deux jours de formation théorique et sont formés durant 4 ans.

En atelier, les élèves travaillent de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30, avec des pauses à 10h et 16h. Le samedi soir, les cours sont suspendus à 18h. Pour les cours théoriques, c’est 8h-12h et 14h-19h, en hiver, avec les mêmes pauses. En été, les élèves commencent une heure plus tôt.

À partir de cette année 1899, l’école correspond aux visions de la direction et des maîtres. Pour la période qui nous concerne, jusqu’en 1903, on peut encore mentionner quelques changements: «[…] l’année 1902-1903 verra les laboratoires de physique, d’électrotechnique et de chimie, et l’atelier de décoration s’installer définitivement et deux nouvelles sections ajoutées à l’École d’arts décoratifs: une section de sculpture sur bois et une section de broderie, ces deux sections avec ateliers.»[17]

En 1902, on introduit la seule section féminine, celle des ouvrières brodeuses. Elles sont cinq à suivre cette formation en 1902 et 1903. Leur nombre augmentera significativement dès 1904.

Le conseiller d’État Aloys Bossy, cité par Genoud, résume, combatif: «L’instruction professionnelle éclaire, féconde l’activité de l’industrie: c’est à qui saura le mieux appliquer au travail les données de la science. […] Autrefois, on a préparé, dans ces bâtiments de Pérolles, des soldats pour défendre la patrie. Nous en préparerons désormais pour lutter sur le terrain économique»[18]

Les élèves sont très indisciplinés

Dans le règlement de l’école, il est précisé que les candidats à l’entrée doivent «avoir été vaccinés et jouir d’une bonne santé et posséder les connaissances théoriques requises.» Ils doivent réussir un examen d’admission. Concrètement, l’école technique et l’école d’apprentissage accueillent des élèves qui sortent de l’enseignement secondaire – ou équivalent. Les élèves sont dirigés vers l’une des deux sections en fonction de leurs capacités et de leurs résultats lors de l’examen d’admission. Ils commencent donc leurs études techniques sans expérience professionnelle. Il faudra attendre 1945 pour que le certificat de capacité soit obligatoire à l’entrée. «Réclamée par les professeurs depuis 1897, cette obligation est le résultat de plusieurs années de réflexions sur la conception adéquate de la formation de technicien»[19], analyse Michel Millasson.

Dans son document le plus exhaustif, Michel Millasson a également synthétisé l’origine des élèves de l’école. Durant les années 1896 à 1903, en chiffres cumulés, l’école accueille 53% de Fribourgeois, 37% de Confédérés et 10% d’élèves de l’étranger[20].

Au tout début de l’existence de l’établissement, le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il n’est pas simple pour l’école de trouver les bons candidats, si l’on écoute Genoud: «Les éléments dont se constituent nos diverses Écoles n’étaient pas toujours de premier choix. Nous avons reçu quelques mauvais élèves du collège Saint-Michel et la bonne moitié au moins de nos élèves étaient des jeunes gens qui nous venaient des familles pauvres de la ville de Fribourg. C’était des jeunes gens sans éducation aucune, ne comprenant pas l’utilité de l’instruction professionnelle, le but de l’École. […] Les élèves de l’École de tailleurs de pierre surtout étaient animés d’un mauvais esprit.»[21] En 1900, dans son rapport annuel, Genoud note que «la discipline a été bien meilleure», que les mauvais éléments ont été éliminés et que «la qualité a suppléé à la quantité»[22].

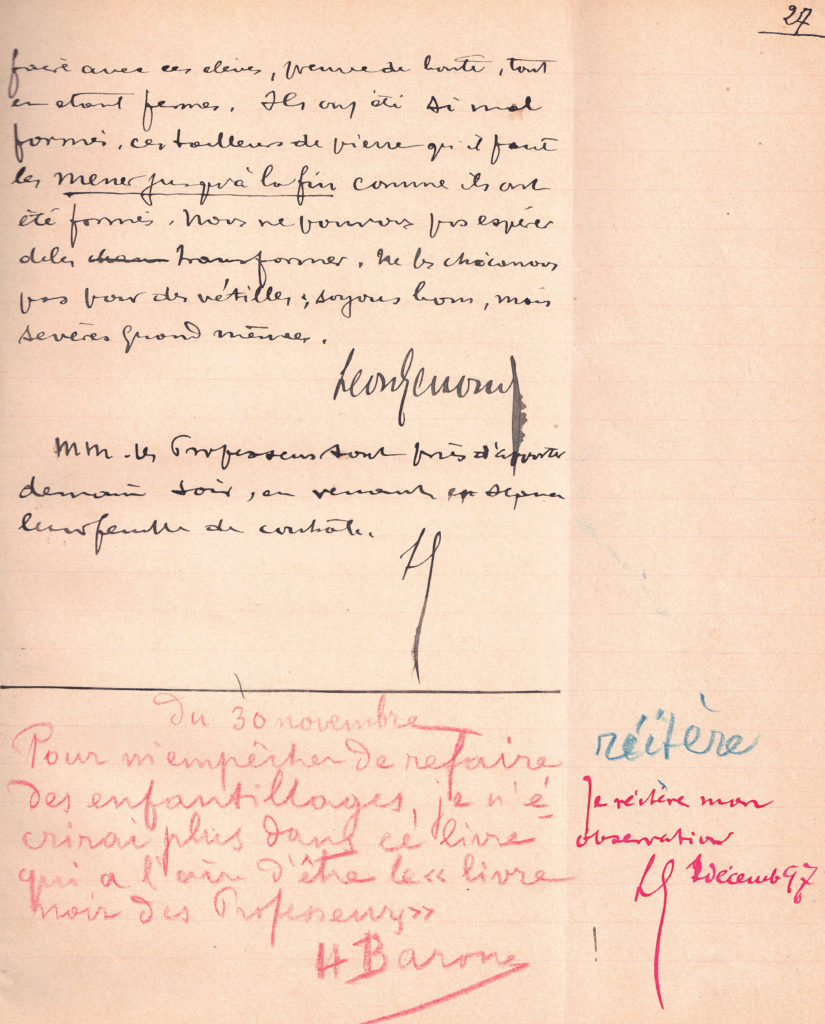

Dernières nouvelles de la salle des maîtres

Une fois intégrés, les élèves doivent filer droit. «En dehors de l’École, les élèves sont surveillés par les autorités et par leurs professeurs», peut-on lire dans le règlement qui leur interdit aussi d’intégrer des sociétés sans l’autorisation de l’école. On peut se rendre compte de l’importance que le directeur accorde à la discipline dans les carnets qu’il a laissés.

Ces cahiers manuscrits[23], au nombre d’une quarantaine, couvrent toute la période pendant laquelle Genoud a dirigé l’école. Dans le premier figure un titre qui résume leurs visées: «Communication et ordres donnés à MM. les Professeurs et au personnel de l’École de métiers par la direction». La toute première notice date du 1er octobre 1897 – le semestre d’hiver commence le lendemain. On peut donc, sans grand risque de se tromper, imaginer que Genoud a attendu d’avoir pu réunir ses troupes dans les six salles de la Station laitière, avant de commencer à les informer par ce moyen. Les carnets ont ensuite accompagné la vie de l’école jusqu’au départ de Genoud et n’ont, à notre connaissance, pas encore été exploités par les historiens. Ils sont une source absolument unique pour connaître la vie quotidienne de l’école, vraiment de l’intérieur. Genoud informait ses professeurs de tout ce qui concernait la vie de l’école et leur travail. Mais il collait également dans ces carnets des articles de presse concernant la vie de l’institution ou l’évolution de la formation et des technologies en Suisse.

Les premiers carnets montrent que les problèmes de disciplines sont monnaie courante. On ne peut pas s’empêcher d’en sourire, aujourd’hui. Genoud se montre très préoccupé par le port de la casquette: «Tous les élèves sont tenus de porter caquette. Ceux qui n’en sont pas encore fournis iront prendre mesure jusqu’au 5 ct…»[24]. La nécessité pour chaque élève d’avoir son livre de messe est aussi une priorité. «Les élèves (ndlr. Léon Genoud rajoute au-dessus, après coup, «catholique»)n’ayant pas de livre de prières sont invités à s’en procurer pour dimanche prochain»[25] La religion est d’une grande importance – nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Elle était alors une évidence. Dans les années… 1970, encore, l’école organisait des retraites spirituelles pour ses élèves.

Au moment de fêter les 25 ans de l’établissement, en 1921, le mot d’ouverture de la publication anniversaire est donné au Cardinal Pietro Gasparri, qui transmet, dans une lettre du 21 juin 1920, les félicitations de l’«auguste Pontife» qui «a appris avec satisfaction comment cet Institut d’arts et métiers qui a pour but de procurer à tant de jeunes gens, à la fois une éducation chrétienne et le moyen de gagner honorablement leur vie, a pris […] un développement réjouissant.»[26]

On découvre aussi, dans ces carnets, toute la passion que Genoud met dans son ouvrage. Il suit des cours pour être sûr que les professeurs donnent une formation assez pratique. «Messieurs les Professeurs sont constamment priés de faire tout leur possible pour construire ou faire construire des objets ou instruments rendant l’enseignement plus intuitif et plus démonstratif»[27]. Le directeur se mêle de tout. Il rédige à la main les programmes d’examens; il signale les excursions organisées par l’école; il annonce les morts importantes. Ces carnets fourmillent d’anecdotes éclairant non seulement la vie de l’école, mais aussi l’époque. On y découvre aussi des rapports houleux entre les élèves de l’École de métiers et ceux de la Station laitière et les passes d’armes entre le directeur et des professeurs.

Carnet de 1897, non publié, p.27

La formation des adultes

L’école s’engage aussi résolument dans les cours professionnels d’adultes «destinés aux jeunes gens et jeunes filles en apprentissage ou en service dans un atelier de la ville et des environs.»[28] Pour faire progresser la formation dans le canton, Genoud est convaincu qu’il faut apporter à tous les apprentis les nouvelles connaissances nécessaires à leur épanouissement professionnel et à l’économie fribourgeoise. Par décision du 8 octobre 1898, le Conseil d’État rend ces cours professionnels obligatoires pour tous les apprentis.

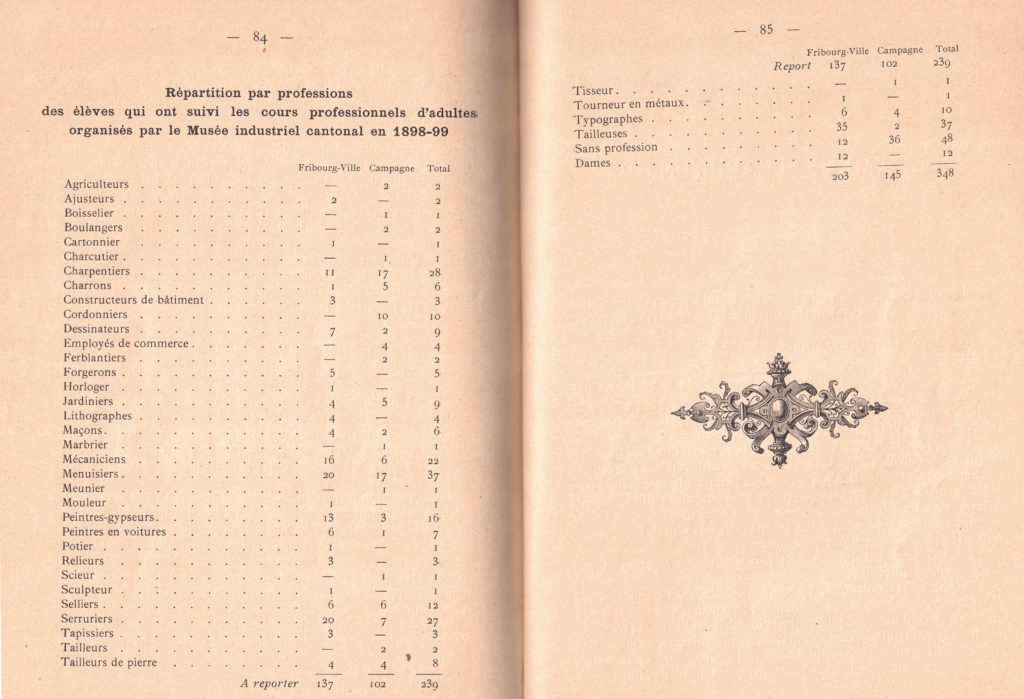

Vous pouvez aussi télécharger le document pour découvrir tous les détails.

En 1899, dans le rapport d’activité[29] de la formation des adultes, on dénombre 348 apprenti-e-s ayant suivi ces cours. On découvre, dans les trois dernières lignes de l’énumération, à la suite de toutes les professions mentionnées, au masculin, les tailleuses – qui ne sont pas classées correctement dans l’ordre alphabétique – les «sans profession» et les «dames» (sic!).

En 1900[30], des formations ont été données à Fribourg, Attalens, Châtel-Saint-Denis, Drognens, Estavayer-le-Lac, Gruyères, Montet, Romont et Seiry. La formation professionnelle est en route dans tout le canton. Le dessin, sous toutes ses formes, identifié comme la base même de toute formation professionnelle – nous expliquerons pourquoi dans un prochain chapitre – constitue le plus gros du programme. On trouve aussi des cours de technologie des matériaux, de coupe pour les tailleuses et d’électricité.

Durant les années 1896 à 1903, des cours d’instruction pour les maîtres de dessin sont aussi créés. Ils ont pour but de former des professeurs qui seront à leur tour en mesure d’enseigner le dessin aux apprentis hors de Fribourg. Au début, ce sont les professeurs de l’École de métiers qui s’en chargent, mais c’est une surcharge de travail dont ils se plaignent. Léon Genoud leur répond dans le cahier de la salle des maîtres: «Je sais bien que tout travail mérite salaire; mais il est des circonstances dont on peut profiter pour faire connaître une institution. Celle-ci en est une. Et elle fera bien voir notre école dans le canton.»[31]

L’inspecteur fédéral de l’enseignement professionnel, M. Tièche, qui est une figure incontournable, à l’époque, puisqu’il s’exprime chaque année sur la qualité des cours, sur la formation pour adultes et sur les examens d’apprentissage, note: «Dans nul autre canton de la Suisse française, on ne voue plus de sollicitude à l’enseignement professionnel que dans le canton de Fribourg. Les cours se sont étendus sur tout le canton et nous voyons se donner des cours de dessin dans de toutes petites localités. C’est, en particulier, au talent d’organisation et au dévouement de M. Genoud, directeur du Musée industriel, dont je me plais à reconnaître ici les grands mérites, que l’on est redevable de ce développement.»[32]

© Service des biens culturels, Fonds Heribert Reiners

Montrer ce que l’on sait faire

Genoud sait qu’il doit prêcher par l’exemple. À peine trois mois après la fondation, il présente les travaux des élèves dans une exposition qui se déroule à la Grenette du 7 au 19 avril 1896. Pendant les vacances de Pâques de la même année, «nos maîtres installaient les travaux de leurs élèves à l’Exposition nationale suisse, à Genève»[33]. Genoud veut montrer à la société fribourgeoise ce que fait l’École pour favoriser le progrès et il a une volonté évidente de se faire connaître hors de frontières cantonales. «Il souhaitait que l’École de métiers soit, pour la Suisse romande, l’équivalent du Technicum de Winterthour en Suisse alémanique», commente François Riedo, ancien directeur adjoint de l’école et fin connaisseur de son histoire[34].

Ces expositions jouent un rôle important «en termes de communication», dirait-on aujourd’hui. La Liberté les suit avec attention et les commente abondamment. Genoud conserve les coupures de presse dans ses carnets. Le 21 avril 1898, La Liberté partage avec ses lecteurs son enthousiasme, s’extasiant sur l’affiche de la manifestation «composition d’un élève zélé des cours de MM. Hodler et Schlaepfer, Jean de Castella.»[35] L’auteur de l’article poursuit: «L’affiche que nous voyons dans les rues porte: École d’art, – École de métiers, – Cours professionnels, – Travaux d’apprentis, et bien des personnes se disent: «Comment! Nous avons toutes ces choses à Fribourg? Mais nous n’en savions rien». Le journal revient année après année, toujours avec enthousiasme, sur les progrès réalisés par l’école.

L’entrée dans la Modernité

Il faut dire que le public est prêt à s’émerveiller. On vit une époque passionnante. La population fribourgeoise découvre les miracles de la technologie. En 1896, «la cinématographie fait son apparition à Fribourg, la première voiture automobile s’engouffre sur une route fribourgeoise»[36]. L’électricité et le téléphone viennent d’être mis en service. L’École de métiers s’inscrit parfaitement dans cette évolution.

«À Fribourg, après moult péripéties, le premier central téléphonique est officiellement mis en service le 16 décembre 1889; il ne compte alors que 30 abonnés. Ce n’est que le 13 janvier suivant que les abonnés fribourgeois peuvent communiquer autrement qu’entre eux, grâce au raccordement du central de Fribourg avec celui de Berne. En décembre 1890, quelques jours avant le lancement de l’éclairage électrique public en ville de Fribourg, la gare de la capitale cantonale voit l’installation de la première cabine téléphonique.»[37] Les défenseurs de la construction d’un tram à Fribourg écrivent en 1893: «Il y a quatre ans, on eut de la peine à trouver 20 souscripteurs, et aujourd’hui, la fièvre du téléphone a si bien pris qu’il y a dans notre ville 125 abonnés.»[38]

BCU Fribourg, collection des cartes postales, Fonds Pro Fribourg – Bourgarel.

Le récit suivant, publié le 3 janvier 1891 dans La Liberté laisse bien entrevoir la manière dont la population voit l’arrivée de ces nouvelles technologies miraculeuses au tournant du XXe siècle: «La dernière soirée de l’an 1890 a été très animée dans notre ville. La température s’était notablement radoucie et beaucoup de gens tenaient à se venger de la quarantaine que l’influenza leur avait fait subir l’an dernier à pareille époque. À l’heure fatidique de minuit, la Landwehr a parcouru la cité à la lueur des flambeaux. Ses belles marches qui résonnaient superbement dans les vaporeusités de la nuit ont été acclamées, au passage de la musique, par les nombreux citoyens qui attendaient dans les cafés la minute solennelle. On avait inauguré, ce même soir, l’éclairage électrique. La petite tour Eiffel qui orne la place du tilleul portait à son sommet à bouquet de flammes vives qui provoquaient le stationnement d’un grand nombre de curieux.»[39]

Dernière anecdote, assez savoureuse, à propos du téléphone. On trouve dans l’un des carnets de Léon Genoud[40], la copie d’une circulaire du Conseil d’État adressée «aux directions», le 20 mai 1898: «Nous avons constaté que les frais de téléphone pour l’administration cantonale se sont élevés, en 1897, à environ 4000 francs. Les abonnements figurent dans les chiffres pour une somme approximative de 2000 francs, le restant a été payé pour les communications téléphoniques.

« Cette dépense considérable prouve qu’on fait un usage abusif du téléphone […] Une opinion généralement répandue est qu’un abonnement au téléphone donne droit à un nombre illimité et gratuit de communication. […] Les affaires administratives traitées par téléphone présentent en outre souvent le grand inconvénient de ne pas laisser de pièces au dossier.» Conclusion: le Conseil d’État recommande l’utilisation du téléphone uniquement pour les situations urgentes et professionnelles.

BCU Fribourg. Collection de cartes, CAPL M 15

Une école située à… Villars-sur-Glâne

En 1897, Fribourg inaugure son tram électrique. La ligne principale relie la gare au Pont suspendu (l’actuel pont de Zaehringen) et traverse ce qui constitue le centre-ville de l’époque. Le tram relie aussi la gare à Beauregard et à Pérolles. «L’ensemble du tracé atteint une longueur totale de 3,3 kilomètres»[41]

«La ligne de Pérolles (1,3 km) relie la gare à la faculté des sciences. La «Route de Pérolles», mentionnée sur le plan, n’existe pas encore; les travaux de comblement du ravin dureront jusqu’en 1900. Cet embranchement ne faisait pas partie du projet initial de 1893, mais il a été ajouté à la ligne principale à la demande de l’État. En 1896, le plateau de Pérolles est encore un endroit désert, hormis quelques usines et la faculté des sciences que l’État souhaite voir se développer grâce au tramway. […] La ligne est ouverte au public le 14 juin 1900»[42].

© BCU Fribourg, Fonds Prosper Paul Macherel.

Le développement du quartier de Pérolles est un autre symbole de la modernité qui arrive en ville. Mais pour l’instant la Faculté des sciences – et donc le bâtiment de la Station laitière, qui n’est pas nommé sur la carte – n’appartiennent pas à la ville, raison pour laquelle le bâtiment flotte dans le vide, qui est en réalité le territoire de Villars-sur-Glâne.

La situation engendre d’ailleurs des conflits entre les communes de Fribourg et de Villars-sur-Glâne – Fribourg est aussi en conflit à l’époque avec la commune de Granges-Paccot à propos de la zone du cimetière de Saint-Léonard.

«Le second conflit concerne le plateau de Pérolles, qui appartient à la commune de Villars-sur-Glâne. De nouvelles entreprises ont investi le plateau […]. Ces nouvelles entreprises profitent de leur situation sur la commune de Villars-sur-Glâne pour échapper à l’impôt de la ville tout en bénéficiant de ses avantages et de ses infrastructures. Ces problèmes vont relancer le vieux conflit territorial entre les deux communes: des négociations sont menées et, en 1903, Villars finit par accepter le principe d’une annexion territoriale du plateau contre une indemnité.»[43]

Mais il faudra encore un peu attendre pour qu’une solution soit trouvée, en 1906, sur intervention du Conseil d’État.

«Après de longs pourparlers entre la commune de Fribourg et de Villars et malgré l’opposition des industriels, le CE de Fribourg trancha la question le 2 mars 1906 et se prononça pour une cessation de territoire de la commune de Villars à celle de Fribourg. Le territoire cédé comprenait entre autres le quartier industriel où se trouvait la fabrique de chocolat. En compensation la ville de Fribourg dut verser la somme de 70’000 francs à Villars-sur-Glâne. Dans cette affaire les deux perdants furent donc la commune de Villars, amputée d’un tiers de son territoire, et les industriels du quartier de Pérolles qui ne pouvaient désormais plus se soustraire à l’impôt communal.»[44]

On se croirait en plein débat sur la fusion du Grand Fribourg. Certains habitants de Villars-sur-Glâne n’ont jamais oublié cette décision et, lorsqu’on leur parle de fusion, il s’indigne encore aujourd’hui de l’arrogance de la ville de Fribourg.

Dès 1906, pour ce qui concerne notre propos, le Technicum cantonal entre donc dans le territoire de la ville. Mais il reste un peu à la campagne, quand même. En 1946 encore, au moment où le secrétaire du Technicum, Ernest Castella, s’exprime dans la brochure du 50e anniversaire, l’école est encore en terre bucolique, comme la plume de l’auteur: «Ici, ce n’est donc plus tout à fait la ville; on pressent la campagne bien proche dont le vent léger de juin parfois apporte les effluves. À bout de souffle, le tram s’arrête non loin, à son «Terminus», et, immobile avant de regagner la cité, a l’air d’un bon gros cheval de labour qui paît à la lisière d’un pré. Ainsi rien ne trouble le peuple assidu des techniciens aux longues blouses blanches, dans les méditations sur les mystères de l’algèbre ou au bord des profondeurs insondables de la trigo»[45].

BCU Fribourg, collection des cartes postales.

La transformation de la station laitière

Depuis 1896, le nombre d’élèves de l’école augmente sans cesse: au semestre d’hiver 1902, lorsqu’on inaugure les nouveaux locaux Genoud compte «111 élèves réguliers et 21 auditeurs»[46]. Dans la foulée, il tire un bilan: «L’École de métiers a six ans d’existence. Elle a formé complètement: 11 tailleurs de pierre, 6 menuisiers, 5 vanniers, 6 mécaniciens, 2 mécaniciens-électriciens, 1 charpentier. L’École des Arts et Métiers ouvre sa quatrième année. Elle a formé: 4 sculpteurs sur pierre, 2 constructeurs de bâtiments, 1 électrotechnicien, 1 maître de dessin, non compris les 30 maîtres de dessin professionnel qui sont venus, pendant deux semestres, se former à l’enseignement.»[47]

De nouveaux locaux sont nécessaires. En 1900, le Grand Conseil «alloue un crédit de 100 000 francs pour transformer le bâtiment de la Station laitière, afin d’y aménager des grandes salles de dessin, des salles de cours supplémentaires et des laboratoires.»[48] Les travaux de transformation commencent en juillet 1901 et le 13 octobre 1902, l’école est inaugurée et bénie.

Pour mieux voir le plan vous pouvez télécharger le document.

C’est un moment clé dans l’histoire: le bâtiment inauguré en 1902 sera utilisé jusqu’en 1975 lorsqu’il est remplacé par celui qui abrite aujourd’hui la Haute école de gestion de Fribourg – nous y reviendrons bien sûr. Genoud raconte que le «R. P. Berthier procéda à la bénédiction des beaux et vastes locaux de l’Institut, suivi par la foule des assistants.»[49] Il cite le discours de l’homme d’Église:

«C’est aussi un devoir souvent de travailler. Dieu le veut, et c’est la richesse des nations. Enfin, le travail est un devoir meilleur encore: le fainéant, tant riche qu’il soit, tombe fatalement, ce qui est bien fait. Ceux qui travaillent à développer leur intelligence se grandissent eux-mêmes, et c’est honneur de se perfectionner. Pour parvenir au perfectionnement, il faut la soumission, car il faut chercher la lumière là où elle se trouve et la direction là où elle est. La conduite inverse est un signe d’indiscipline. Vos volontés unies aux efforts du gouvernement, de vos maîtres, et dans l’union avec Dieu, s’achemineront, se perfectionneront pour votre plus grand bien et celui de votre patrie, à laquelle je souhaite grande prospérité.»[50]

La loi de 1903 et le financement de l’école

Bénie, l’école n’a alors plus qu’à obtenir un statut légal pour avoir son assise définitive. L’absence de base légale faisait débat depuis au moins 1898, tant chez les professeurs qu’au sein du Grand Conseil. La loi votée le 3 mai 1903 par celui-ci entérine le nom de Technicum – qui reste accolé à celui d’École d’arts et métiers – et le système des deux sections – technique et apprentissage. Elle définit également le mode de gouvernance: «Le Technicum est placé sous la surveillance du Conseil d’État et spécialement de la Direction de l’Instruction publique». Enfin, et surtout, elle institutionnalise le budget, dans son article 12: «Le grand Conseil inscrit chaque année au budget les crédits nécessaires à l’entretien du Technicum. La contribution de la Commune de Fribourg est établie par une convention entre la Commune et l’État.»

Nous n’avons pas pu trouver tous les comptes de l’époque, mais ceux de 1899 montrent que l’école est financée essentiellement par des subsides de la Confédération, du canton, de la ville de Fribourg et par le produit du travail réalisés par les élèves. Les prestations de l’administration des Eaux et forêts sont également importantes et représentent un peu moins du tiers du budget. Nous reviendrons sur cette participation et sur les liens de longue durée entre l’école et les Eaux et forêts – qui se transformeront en EEF en 1915 – dans un prochain chapitre.

On apprend aussi dans la plaquette de 1902 que la ville de Fribourg, par une convention du 18 mars 1902, entre l’État et la ville, a décidé de faire passer son subside minimum à 8000 francs[51].

L’école peut désormais prendre son rythme de croisière. Le fondateur a tout en main pour poursuivre son travail. Il restera encore en place durant près de 23 ans, jusqu’en 1925. Ce sera le thème de notre chapitre consacré aux années Genoud.

Découvrez le blog en PDF, actualisé au fil des publications : https://125.heia-fr.ch/livre-historique

[1] Nous tenons à saluer le travail de Michel Millasson qui nous accompagnera durant toute cette année. Il a fixé les grandes lignes de l’évolution de l’école durant ses 100 premières années et a débroussaillé les archives, de telle sorte que notre travail a été grandement facilité.

Michel Millasson a écrit deux études non publiées sur l’histoire de l’école:

- Millasson Michel, Histoire du Technicum. Document de base, non publié, 1993

- Millasson Michel, Histoire de l’école d’ingénieurs de Fribourg, non publié, 1994

Ces deux travaux ont permis la publication de la plaquette suivante :

- Millasson Michel, Technicum: Souvenirs, École d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, 2001

[2] Genoud Léon, Inauguration du Bâtiment du Technicum – Notes rétrospectives sur la création et le développement du Technicum de Fribourg, Imprimerie de l’Œuvre de Saint-Paul, 1902, p. 13

[3] Genoud Léon, Le Technicum de Fribourg: école des arts et métiers, Impr. Fragnière, 1921, p. 16

[4] Genoud Léon, Le Musée industriel cantonal de Fribourg et les établissements professionnels qui lui sont attachés, Imprimerie et librairie de l’Œuvre de Saint-Paul, 1898, p.23

[5] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 16

[6] La fabrique avait été créée en 1872, avant de faire faillite en 1875. Aujourd’hui, on y trouve le Musée d’histoire naturelle de Fribourg.

[7] Genoud Léon, 1921, op. cit., p. 13

[8] Fondation du Technicum, volume I, archives de la HEIA-FR, non publié. Léon Genoud a conservé des documents très variés de la période 1885-1903 – brouillons de règlements, plans, courriers, soumissions diverses, programmes de cours, conventions – dans quatre gros volumes intitulés Fondation du Technicum déposés aux archives de la HEIA-FR.

[9] Léon Genoud détaille ces arrivées dans la plaquette de 1902 et on peut retrouver la liste de tous les professeurs de cette période dans les rapports annuels des années 1899 et 1900.

[10] Musée industriel cantonal Fribourg, École de métiers, prospectus et programme, Musée industriel cantonal éditeur, 1897

[11] Nous y reviendrons dans le prochain chapitre.

[12] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 18

[13] Le Musée industriel, L’École des arts & métiers, Les Cours professionnels d’adultes, Les examens d’apprentis, 1899-1900, Imprimerie Saint-Paul, 1900, p. 29

[14] Le Musée industriel, L’École des arts & métiers, Les cours professionnels d’adultes, Les examens d’apprentis, 1899-1900, op. cit., p. 30

[15] La Liberté, le 21 décembre 1898

[16] GENOUD Léon, Le Musée industriel cantonal de Fribourg et les établissements professionnels qui lui sont attachés, op. cit., 1898, p. 22

[17] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 20

[18] Ibid., p. 5

[19] Millasson Michel,2001, op. cit., p. 26

[20] Millasson Michel, 1993, op. cit., annexes

[21] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 18

[22] Le Musée industriel, L’École des arts & métiers, Les Cours professionnels d’adultes, Les examens d’apprentis, 1899-1900, Imprimerie Saint-Paul, 1900, p. 37

[23] Genoud Léon, Carnet manuscrit de Léon Genoud, archives de la HEIA-FR, non publié, 1897-1925

[24] Genoud Léon, Carnet, N°1, page 2, le 1.10.1997

[25] Genoud Léon, Carnet, N°1, page 7, le 11.10.1997

[26] Genoud Léon, 1921, op. cit., p. 3

[27] Genoud Léon, Carnet, N°1, page 4, le 6.10.1897,

[28] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 15

[29] Le Musée industriel, L’École des arts & métiers, Les Cours professionnels d’adultes, Les examens d’apprentis, 1898-99, Imprimerie Saint-Paul, pp. 84-85

[30] idem, p. 58

[31] GENOUD Léon, Carnet, N°1, page 7, le 11.10.1997

[32] Le Musée industriel, L’École des arts & métiers, Les Cours professionnels d’adultes, Les examens d’apprentis, 1899-1900, Imprimerie Saint-Paul, 1900, p. 75

[33] Genoud Léon, 1921, op. cit., p. 18

[34] Entretien avec François Riedo, le 1er février 2021

[35] La Liberté, le 21 avril 1898

[36] Bosson Alain, « Allô, la modernité? », in Annales fribourgeoises, N° 73, 2011, p. 112

[37] Bosson Alain, op. cit., p. 111.

[38] Cité dans François Walter, Jean Steinauer, Lorenzo Planzi, «Paysages sous tension», Editions Alphil, 2015, p.

[39] Bosson Alain, 2011, op. cit., p. 111-112

[40] Genoud Léon, Carnet manuscrit de Léon Genoud, N°2, archives de la HEIA-FR, non publié

[41] PAUCHARD Elie, Atlas de la ville de Fribourg de 1822 à nos jours, BCU Fribourg, 2017, p. 48

[42] idem

[43] MARMY, Antoine, Atlas de la ville de Fribourg de 1822 à nos jours, BCU Fribourg, 2017, p. 58

[44] JORDAN, Samuel, Chocolats VILLARS S.A. (1901-1954): le parcours d’une entreprise atypique, Université de Fribourg, 2001, pp. 49-50

[45]Cinquantenaire du Technicum cantonal, École des arts et métiers. Livret de fête de l’Association des anciens élèves du Technicum cantonal de Fribourg, Imprimerie commerciale, Bulle, 1946

[46] Genoud Léon, 1902, op. cit., pp. 20-21

[47] Idem

[48] Millasson Michel,2001, op. cit., p. 12

[49] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 3

[50] Genoud Léon, 1902, op. cit., p. 4

[51] Genoud Léon,1902, op. cit., p. 21